医)新宿レディースクリニック会

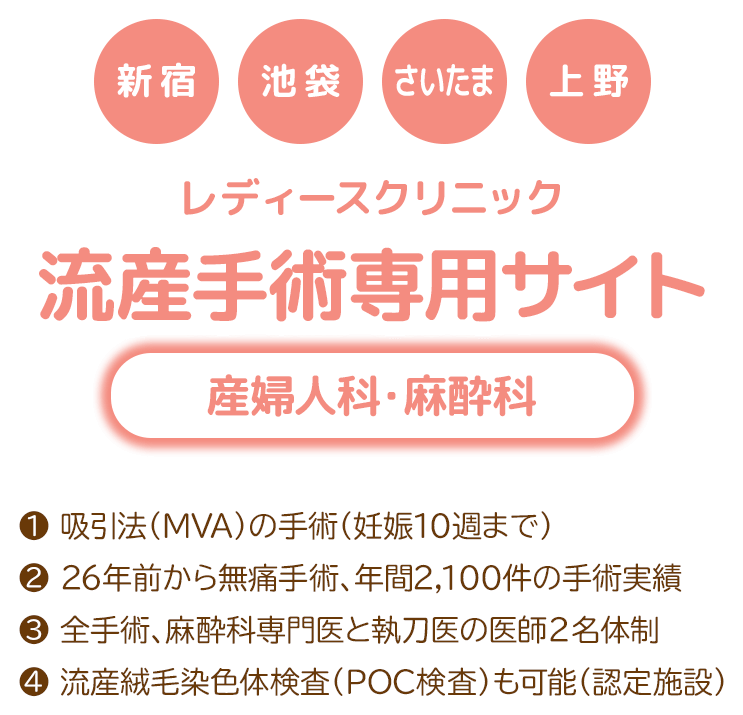

流産手術の特長

吸引法(MVA)の手術

(妊娠10週まで)

26年前から無痛手術

年間2,100件の手術実績

全手術、麻酔科専門医と

執刀医の医師2名体制

点滴の針の痛みも

最小限にした全身麻酔

完全個室で

プライバシー配慮

流産絨毛染色体検査

(POC検査)認定施設

【厚生労働省承認】

当院の流産手術こだわり

安心・安全に行うための10のポイント

Point ❶ 開業26年・年間2,100件の手術実績

手術は新宿本院で行います。

身近な病気から合併症まで、さまざまなリスクに対応できるクリニックです。

Point ❷ 無痛麻酔 ―26年前に日本で初めて導入―

当院の麻酔は、独自に開発し、1998年に学会発表や麻酔論文誌に掲載された「麻酔技術」です。

手術前から手術後までの痛みをやわらげることができます。

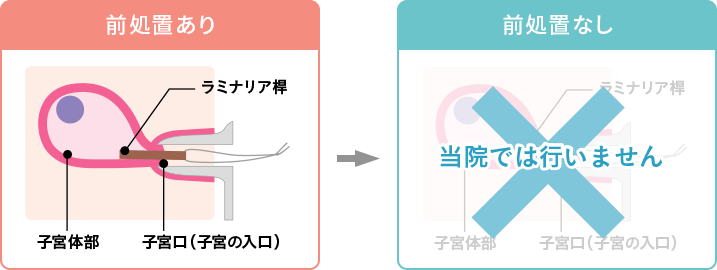

Point ❸ 吸引法(MVA)・「前処置なし」

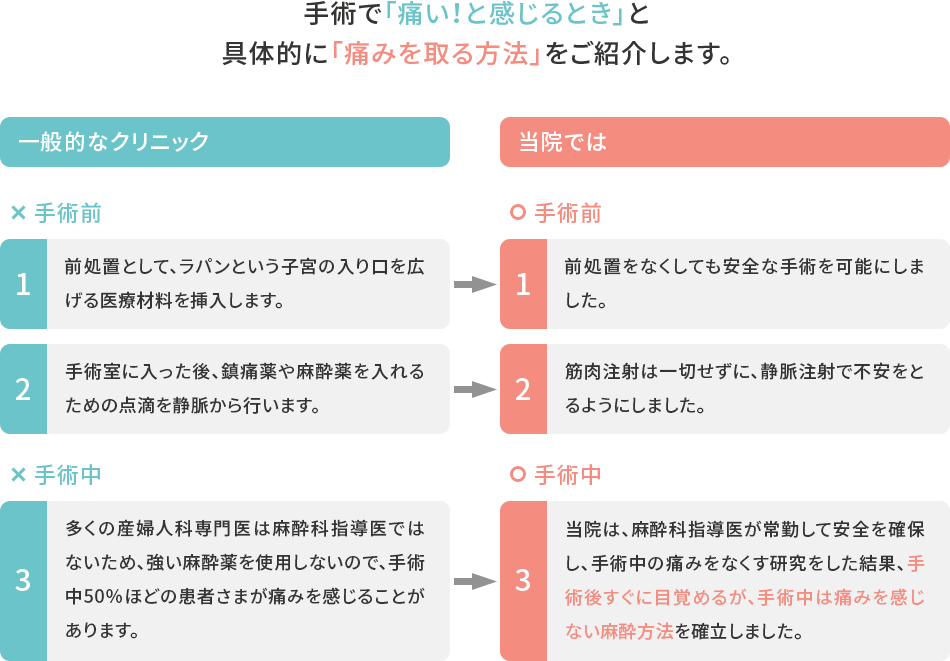

当院では吸引法「MVA(手動真空吸引法)」で手術を行います。また「前処置なし」で手術前の痛みをなくし、患者様の負担を軽減します。

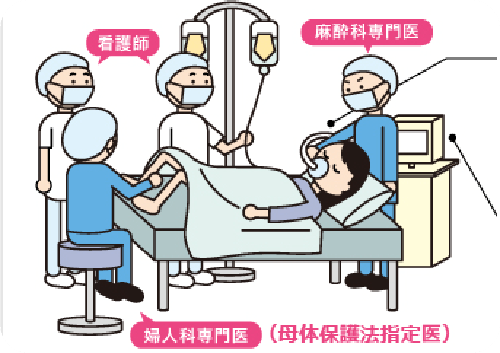

Point ❹ 手術執刀医と麻酔科医の医師2名体制

全ての患者様に経験20年以上の「母体保護法指定医師」と「麻酔科専門医・指導医」2名の医師がつき、全身管理を行います。病気・合併症・リスクにも対応できる専門医集団の手術チームを確立しています。

Point ❺ 合併症・既往歴・帝王切開歴の患者様にも対応

喘息・アレルギー・花粉症などさまざまな合併症・リスクをお持ちの患者様の手術も承ります。ただし、疾患の種類や重症度に応じて、医師が高次医療機関での手術が適切と判断した場合には、関連医療機関へのご紹介を責任を持って行います。不妊症専門医や手術を行っていない産婦人科クリニックからの紹介も多く承っています。

Point ❻ 流産絨毛染色体検査(POC検査)

流産した胎児に染色体異常がなかったかどうかは、流産絨毛染色体検査(POC 検査)で調べることができます。

当院は、流産絨毛染色体検査の保険適応の認定施設です。(厚生労働省承認)

保険適用には諸条件があり、過去に流産経験がある方が保険適用となります。詳しくは、診察時に医師にご相談ください。

Point ❼ 土日祝も手術・診察/最短で診察の翌日に手術可能

土日祝も手術・診察を行っているので、忙しいかたでも比較的ご希望の日程で承り出来ます。

手術自体は10分ほどで終了し4~5時間で帰宅できるので、スケジュールの調整がしやすくご都合に合わせやすいです。

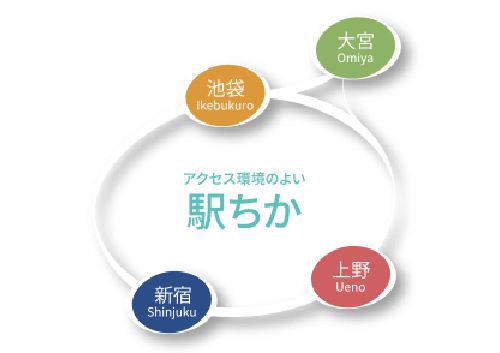

Point ❽ 手術前後の診察は自宅近くの分院でも受診可能

当院では、新宿院、池袋院、さいたま院、上野院、全院の症例を取りまとめ、医師がカルテを閲覧できる環境をつくっています。どの院に受診して頂いても続きの内容で受診することができます。

Point ❾ 完全個室の回復室・プライバシーに配慮

全ての患者様に個室を用意しており、身体が回復するまでゆっくり安心してお休みいただけます。

プライバシーに配慮し、患者様を個人名でお呼びすることはありません。

Point ❿ 安全性を重視した広く清潔な手術室を完備

徹底した滅菌により清潔な手術室を完備しており、患者様の感染症対策に万全を期しております。 万が一の災害時でも通常と変わらない医療を提供できる体制で、免震構造のビルで、電源装置や全ての機材も予備を整えています。

流産手術について

流産とは

妊娠したにもかかわらず妊娠22週未満に赤ちゃんがお母さんの体から外に出され、妊娠が継続できないことを流産といいます。妊娠12週までを早期流産、12~22週未満を後期流産といいます。

自然に起きるものを自然流産といい、母体保護法のもとで行われるいわゆる人工妊娠中絶を人工流産といいます。

流産の原因

流産は決して稀なことではなく、妊娠の約15%に起こります。その原因のほとんどは、赤ちゃんの染色体異常が偶然起こることによるもので、ご夫婦に原因がないことの方が多いです。他の原因としては抗リン脂質抗体、自己免疫疾患、子宮の奇形、頸管無力症、子宮内の感染、ホルモンの異常や夫婦の染色体異常などがあります。

妊娠はするものの、その後に流産や死産を繰り返して子供を持てないことを不育症といいます。不育症は妊娠を経験した女性の約4%にみられますので、流産を繰り返すことがあれば、専門医にご相談ください。

流産の治療方法

妊娠初期の流産の治療方法には、自然に流産が進み排出されるのを待つ待機的管理法と、手術による方法があります。

手術法には子宮内容除去術であるD&C(掻爬法)と吸引法があります。

吸引法にはEVA(電動式)とMVA(手動式)があります。

流産手術で重要なことは、その後の月経や妊娠にとって大切な子宮内膜を傷つけないようにやさしく行うことです。日本ではD&Cが一般的でしたが、最近では国際的な動向を踏まえて、国内でも吸引法が推奨されるようになってきました。

手術方法

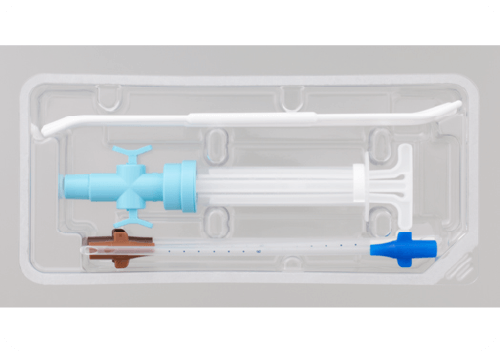

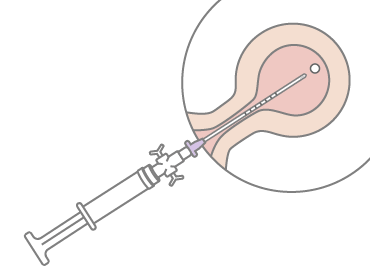

MVA(手動真空吸引法) 当院で採用している方法です

プラスチック製のカニューレ(吸引管)と手動式の真空吸引器を使用して子宮の内容物を吸い出す方法

- 子宮内膜を傷つけるリスクが軽減でき、帝王切開既往例も対応可能である

- ラテックスフリーだが、素材であるポリエチレンやポリプロピレンにアレルギーがある場合は注意が必要である

- 金属アレルギーでも対応可能である

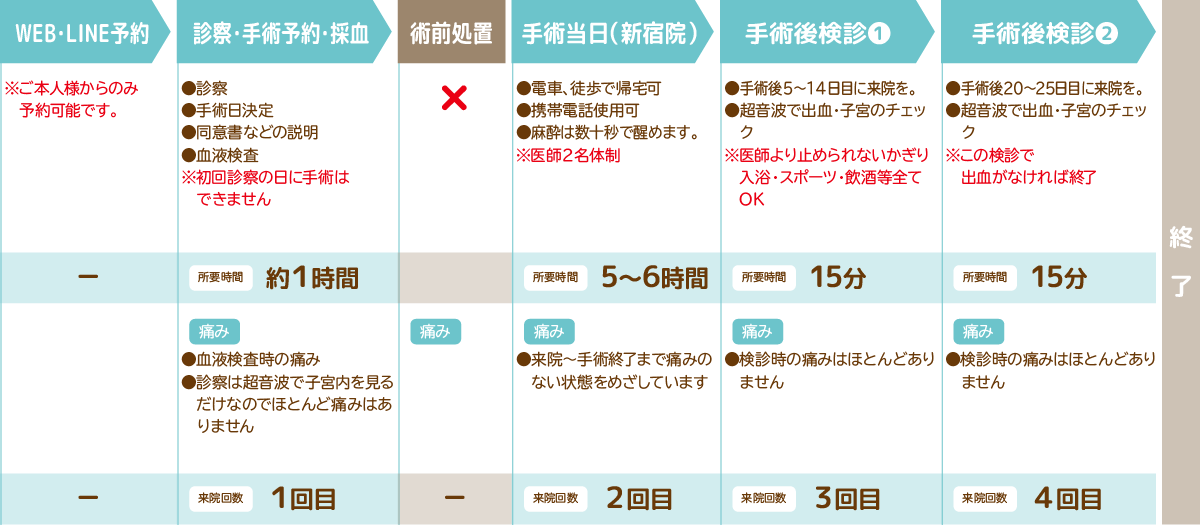

手術の一般的な流れ

無痛麻酔について

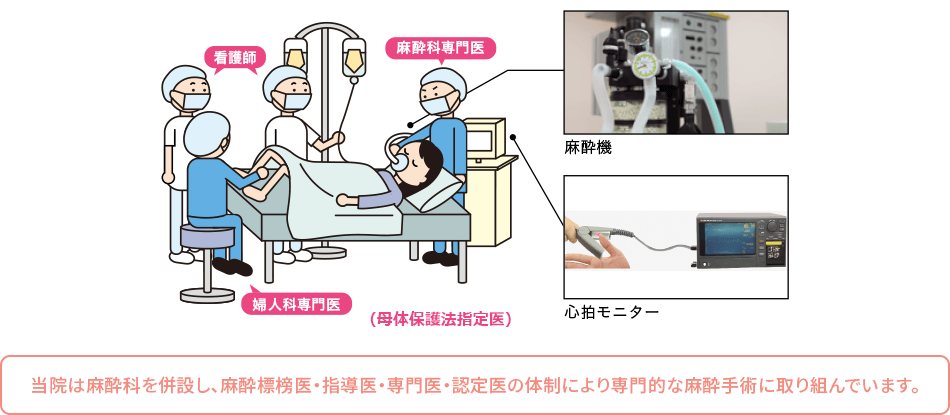

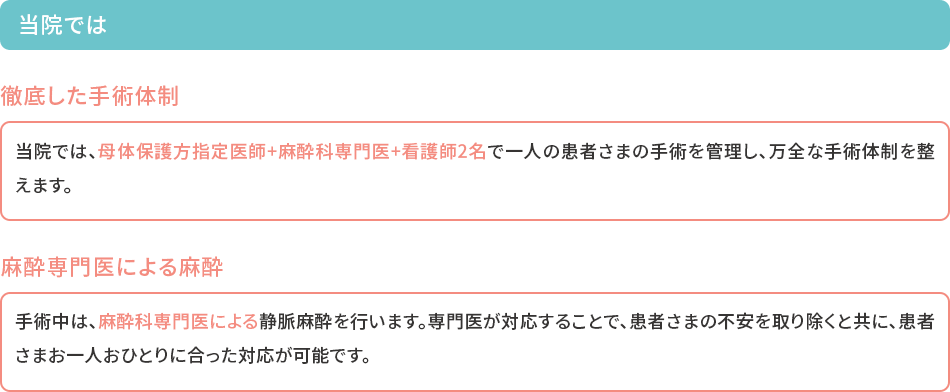

❶ 麻酔科専門医立ち合い

手術担当医師が麻酔担当医を兼任するのが一般的ですが、当院での手術は、全ての患者さまに「麻酔科専門医師」と「母体保護法指定医師」の2名で患者さまの全身管理を行っております。

麻酔科の専門医が当院の特長である「痛みをやわらげる麻酔手術」を行います。また、当院では麻酔科専門医と協力のもと手術管理を安全に行うよう努力しています。

❷ 痛みをやわらげる4つの理由

当院の麻酔は、独自に開発し、1999年に学会発表や麻酔論文誌に掲載された「麻酔技術」です。手術前から手術後までの痛みをやわらげる、流産手術を実施しています。

❶ 手術時の点滴を刺す針の痛みもとります

手術室に入りますと、麻酔薬を注入するための点滴を腕から取ります。事前に麻酔用シールを貼り、その際の針を刺す痛みもとることをめざしています。

❷ 前処置は行わず、手術前の痛みをなくし患者様の負担を軽減

前処置とは手術前日などに手術を行いやすくするために子宮の入り口に特殊な医療材料(ラパン、ラミナリアなど)を挿入し翌日の手術まで留置することです。ところが、前処置を行うと痛みが伴うこと、前日に病院に一度行かねばならないことなど、患者さまの負担は大きくなります。また、痛みへの不安や時間拘束だけでなく前処置には子宮を傷つけてしまうトラブルも発生する危険性があります。 当院では、前処置を行わなくても、麻酔がかかった状態で少しずつ子宮の入り口を広げて手術を行うことで、痛みをおさえ、手術が可能です。そのため、患者さまは「前処置」による恐怖感や痛みから解放されます。

❸ 当院独自の「静脈麻酔」で眠ったまま手術を行います

当院独自の「静脈麻酔」+適宜ガス麻酔併用法では、普段からアルコール多量摂取のために麻酔にかかりにくい、過去の麻酔が不十分だった。というかたでも、大きな手術で使用するガスを短時間、適切量をすぐに使用できる麻酔を併用することで、麻酔がかからずに痛い思いをするということはありません。これは麻酔の専門医が常に側にいて、麻酔の効果を調整しながら行う事で可能としています。 また、今は麻酔を1分以内に覚ますことのできる特殊な薬も使用します。それ故にきちんと目は覚め、麻酔から覚めないということはありません。

❹ 手術後の痛みも最小限に抑えます

手術中に術後に痛みを少なく感じるような麻酔薬を使用するだけでなく、手術後用鎮痛剤の投与も手術中に行います。 また、手術後も十分な量の鎮痛剤を処方しますので、痛みに弱いかたも安心してください。

❸ 26年前に無痛麻酔を日本で初めて導入

当院の麻酔は、独自に開発し、1998年に学会発表や麻酔論文誌に掲載された「麻酔技術」です。手術前から手術後までの痛みをやわらげる、流産手術を実施しています。

❹ 麻酔科認定医・指導医・専門医について

当院には8名の麻酔科専門医師が在籍しております。麻酔科は経験年数、試験により、認定医・専門医・指導医と3つに分かれていますが、当院の麻酔科医は全員いずれかの資格専門医です。指導医レベルの麻酔科医を配属することで、病気・合併症・リスクにも対応できる専門医集団の手術チームスタッフを確立しています。

❺ 合併症・帝王切開歴がある方にも対応可能

当院での手術は、全ての患者さまに「麻酔科専門医」と「母体保護法指定医」の2 名で患者さまの全身管理を行っております。喘息・アレルギー・花粉症などさまざまな合併症・リスクをお持ちの患者様の手術も承ります。

ただし、疾患の種類や重症度に応じて、医師が高次医療機関での手術が適切と判断した場合には、関連医療機関へのご紹介を責任を持って行います。

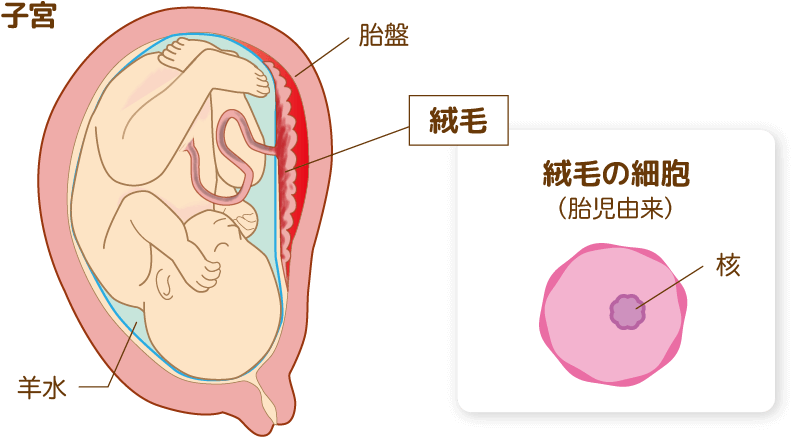

流産絨毛染色体検査

妊娠された方でも、残念ながら約15%の方は流産になります。

その割合は年齢とともに上昇し、40歳では約40%の方が流産するともいわれています。

その一番の原因は胎児(赤ちゃん)の偶発的な染色体異常です。

POC検査を行う目的は主に流産の原因が胎児の染色体異常によるものかどうかを確認することです。

手術で絨毛(赤ちゃんになる細胞)を取り出し、約4週間培養して、その染色体の数と形態を詳細に調べる検査です。

POC検査に異常を認めなかった場合、流産の原因がお母さん側にある可能性を疑うことになります。

POC検査は、絨毛を無菌状態で採取する必要がありますが、細菌の汚染リスクをゼロにすることは不可能であるため、結果を判別できないことがあります(約1割)。

また、このPOC検査で全ての赤ちゃんの染色体異常が分かるわけではなく、さらに精密な検査が必要な場合があります。

予期せず、両親(カップル)の染色体に異常があることが分かってしまうことがあります。

その際には、遺伝医学に精通した遺伝カウンセリングが可能な医療機関へ責任をもってご紹介します。

❶ 染色体が正常だった場合

今回の流産は母体側の原因である可能性が高いと考えられるので、今後は母体側の原因の検査・加療が重要となります。不妊治療クリニックからのご紹介の方は紹介元でご相談いただきます。紹介元がない場合は、精密検査が可能な医療機関をご紹介します。

❷ 染色体の数に異常があった場合

流産の原因は、偶発的な胎児染色体異常と考えられるので、母体側の原因の検査は不要です。

❸ 染色体の数は正常だが形や構造に異常があった場合

ご夫婦のどちらか、もしくは両方に染色体のわずかな構造の異常があることも考えられます。その場合、妊娠に影響がないこともありますが、今後も流産が続くことがあります。

そのため今後の妊娠のためにご夫婦の染色体検査をおすすめし、精密検査可能な医療機関へご紹介します。夫婦に染色体異常がなく、胎児の染色体の構造異常が偶発的に生じたと考えられる場合は、流産を繰り返す可能性は低くなります。

流産絨毛染色体検査の費用

流産絨毛染色体検査(POC検査)は、1度目の流産では保険適用外となります。

検査のために行う手術も保険適応外となりますので、合計220,000円の費用がかかります。

※保険診療の手術費用には診察料と処方箋料が含まれます。

診察の流れ

- 外来診察

- 流産の確定

- 流産絨毛染色体検査(POC検査)の説明

- 手術の予約手続き

※初回診察の日には手術はできません。診察と手術は別日になります。

- 流産手術(吸引法)

- 絨毛細胞の抽出

- 超音波で出血・子宮のチェック

- 超音波で出血・子宮のチェック

- 流産絨毛染色体検査結果の説明

※流産絨毛染色体検査は、土日祝日は検査機関の受付がないため、原則平日のみの手術となります。土日祝日に流産手術を受けられる方は流産絨毛染色体検査は実施できません。

絨毛とは

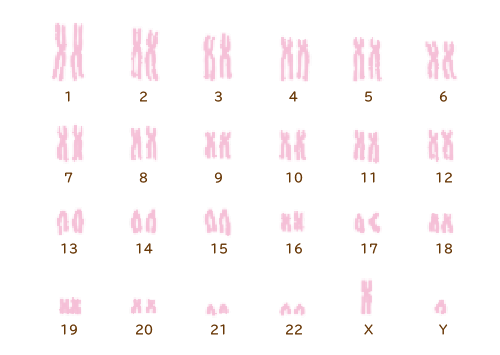

ヒトの染色体

上は、ヒト(男性)の細胞にあります。全染色体をえがいたものです。染色体のくびれた場所に微小管がくっつき、染色体はくの字に曲がって細胞内を移動します。(上のイラスト参照)一つの細胞の中に22番までの染色体が2本ずつ(1本は父親から、もう1本は母親からもらったもの)と、男性であればX染色体とY染色体、女性であれば2本のX染色体を持ちます。

21番染色体が2本

→正常

21番染色体が3本

→ダウン症候群

(21番トリソミー)

流産について―流産の原因―

(1)エビデンスが明確なのは子宮形態異常、なかでも中隔子宮(ちゅうかくしきゅう)です。流産の原因は、妊卵・胎児側の異常と母体側(父親含む)の異常に大別されます。早期流産には妊卵の異常によるものが多く、後期流産では母体の異常が多くなります。

流産の原因

強い関連が示唆されるもの:◎

関連が示唆されるもの:◯

関連が示唆されるが◯に劣るもの:△

かつて関連が示唆されたが不明のもの:?

空欄はエビデンスが乏しいもの

(2)抗リン脂質抗体症候群、プロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症、第Ⅻ因子欠乏症などの一部では、血栓症などにより、流産・死産を繰り返すことがある。

①抗リン脂質抗体症候群(APS:Antiphospholipid syndrome)

- 習慣流産の原因として知られているが、散発性流産の原因にもなり得る。

- 妊娠10週以降の流産をみた場合、他に明らかな原因がなければ本症も想起する。

- 2回目、3回目の流産では抗カルジオリピン抗体、抗β₂GPI・カルジオリピン複合体抗体、ループス・アンチコアグラントなど抗リン脂質抗体検査が推奨される(保険適用は習慣流産のみ、同一日にすべては保険上不可)

②プロテインS欠乏症

- 先天性血栓症素因の一つであり、習慣流産のリスク因子とされている。

- 頻度は白人では0.16~0.21%、日本人では1.12~2.04%と報告されている。

- プロテインSは、血液凝固因子の活性化Va因子、活性化VⅢa因子を不活性化させる作用があり、血液凝固に対して抑制的に働いている。

- 妊娠中はプロテインS量が低下しやすいため、血栓・塞栓症発症のリスクが上昇する。

③第Ⅻ因子欠乏症

- 流産との関係について近年注目されている。

- 血液凝固因子の一つで、欠乏すると血栓や流産を引き起こしやすい。

- 第Ⅻ因子を完全に欠損する場合でも、流産しないことがあり、第Ⅻ因子欠乏症と流産の関係については、不明な点が多いのが現状である。

(3)リスク因子と対応

- 母体疾患(抗リン脂質抗体症候群、血栓性素因、甲状腺疾患など)が認められる場合、症状の有無にかかわらずそれぞれの治療を行う(他頁参照)

- 原因不明の習慣・反復流産や妊娠12週未満に切迫流産徴候を示す場合、プロゲスチンやhCG製剤が切迫流産の適応症をもつが、いずれも初期流産予防に有効であるという、明確なエビデンスはない。

(4)絨毛膜下血腫/感染性流産による流産

- 流産の原因は極めて多岐にわたるが、母体側の原因、胎児側の原因、その他に大別され、絨毛膜下血腫や感染性流産は母体側の原因とされている。

- 絨毛膜下血腫や感染性流産は、早期流産よりも後期流産の原因となることが多い。

(1)絨毛膜下血腫

- 経腟超音波検査で認められる胎嚢と子宮筋層の間、言い換えれば脱落膜と絨毛膜との間の三日月型のhypoechoicないしanechoicな像として認められる血腫のことをいう。

- 原因の詳細は不明であるが、絨毛が脱落膜に侵入する際、血管を傷害して血腫ができ、部分的に絨毛膜が剝離した病態と推測されている。

- 頻度は4~22%と報告され、報告によりかなり相違がみられる。定義、診断時期、人種、使用した超音波装置によって異なる。

- 流早産のリスク因子として、(ⅰ)絨毛膜下血腫が消失しないこと、(ⅱ)絨毛膜羊膜炎を合併すること、(ⅲ)血腫が大きいこと、が挙げられる。

(ⅰ)second trimester以降も存続して性器出血や子宮収縮などの臨床症状が持続する例も少ない(発症頻度は0.5%との報告もある)ながら存在する。そのような症例では、約15%が流産となり、妊娠22週以降まで妊娠が継続できても、80%近くが早産となり、満期産となるのは10%以下である。

(ⅱ)早産となる症例の約30%は絨毛膜羊膜炎を合併している。

(ⅲ)血腫の大きさが50~60㎖以上では流早産のリスクが上昇するという報告がある反面、大きさで予後は変わらないとする報告もある。

- 絨毛膜下血腫の代表的な臨床症状は性器出血と子宮収縮である。血管破綻による出血により血腫が形成されると考えられているが、血腫が増大すると子宮内圧が高まって出血は低減するが子宮収縮が起こり、その結果血液が排出され子宮内圧は減少する。子宮内圧が減少すると子宮収縮は減少するが出血は増加し、血腫は増大して再度子宮内圧が上昇して、子宮収縮が起こる。絨毛膜下血腫ではこれが繰り返されていると推測されている。修復メカニズムの詳細は不明であるが、血管破綻の修復が進むと出血量が減少し、上述した病態の周期が延長し、最終的には止血して血腫は消失すると考えられている。したがって、子宮収縮や断続的な性器出血の周期が延長し、性器出血は鮮紅色から赤褐色、褐色と変化してくれば、絨毛膜下血腫の消失が期待できる。そのような軽快兆候が見られず臨床症状が持続すれば、絨毛膜下血腫は消失しにくいと推測される。

注意事項

手術前

定期的に服用している薬がある場合は、事前に医師にご相談ください。

手術当日(新宿院で実施)

手術当日は、新宿院にお越しいただきます。

食事・水分の制限があります。飲食をされますと麻酔がかけられずに手術が延期となりますので、ご注意ください。

食事:手術時間の 12 時間前まで/水分:手術時間の 4 時間前まで

爪のアート(マニキュア・ジェルネイル・スカルプチュアなど)を落とし、爪を短く切ってきてください。

アクセサリー類(ピアス・ネックレス・指輪・時計)も手術前にはずしていただきます。

ノーメイクでご来院ください。手術後はお化粧ができます。

ペンレス(麻酔シール)は来院時間の1時間前にお貼りください。

術衣に着替えますので服装の制限はございませんが、歩きやすい靴でお越しください。

手術当日の来院・帰宅の際は、自分で運転することはお控えください。

手術当日は、1日中、予定を空けてお越しいただくことをお勧めします。

体質的な個人差はありますが、来院されてからお帰りになるまでは、5~6時間ほどかかります。

守秘義務遂行のため、お迎えを依頼したり、クリニックへお問い合わせをされる可能性のあるかたがいらっしゃる場合には、事前にそのかたのお名前をお知らせください。尚、男性のかたはクリニック内へ入れません。

32階の共有廊下でもお待ちいただけませんのでご了承ください。

手術後

手術後1~4週間は、不正出血がみられることがあります。

手術当日から次回診察までシャワーのみ、手術後の診察時に問題がなければ入浴できます。

次の生理は、手術後1ヶ月半~2ヶ月後にきますが、それまでも妊娠する可能性があります。

仕事や外出など日常生活は無理のない程度に、今まで同様に生活していただけます。ただし、次回の診察が終わるまでは、注意事項に従ってください。

性行為(SEX)は、手術後2週間が経過し、出血がなくなってからを目安としてください。

手術後5~14日後に、必ず診察をお受けください。(炎症・出血など、異常の有無を確認させていただきます)

手術後、2回程度の診察で終了となります。(個人差がございます。)

出血や下腹部痛がひどい時には、再度来院していただく場合もあります。

まずは電話にてご連絡ください。手術後専用ダイヤル【☎ 090-7805-1971】

流産手術Q&A よくある質問

Q.一般的なクリニックとの違いはどこですか。

A.一般的なクリニックでは手術をしている医師が一人で麻酔も同時にかける場合が多いですが、当院は、全ての患者さまに「麻酔科専門医」と「母体保護法指定医」2名の医師がつき、患者さまの全身管理を行っております。そのため、喘息・あがり症(緊張症)・花粉症・鼻炎・アレルギー体質など、どのような体質・合併症をお持ちのかたでも安心して手術が受けられます。麻酔科専門医が必ず立ち会うことで、痛みを取るのはもちろんのこと、体調の変化にもいち早く気づき適切に対処します。

Q.手術はどのくらいで終わりますか。

A.体質的な個人差はありますが、来院されてから5~6時間ほどでお帰りいただけます。

Q.土日祝も手術は可能ですか。

A.土日祝も手術を行っています。忙しいかたでも比較的ご希望の日程で承り出来ます。ただし、流産絨毛染色体検査(POC検査)を希望の場合は、検査会社の検体受領の事情により、平日のみの承りとなります。

Q.当日に手術を受けることはできますか。

A.当日の手術の承りはできかねます。必ず後日別日でのご案内となり、手術は新宿院で行います。最短翌日以降で承り可能です。まずは、診察を受けていただき、ご相談ください。

Q.手術を受けた後、仕事はいつからしていいですか。

A.翌日より日常生活に制限はございませんが、ご自身の体調に合わせて無理のない範囲で行ってください。身体を使うハードな仕事や運動、入浴は、手術後5~7日目の検診で問題がないようでしたら可能となります。詳しくは手術の予約手続き時にご確認ください。

Q.費用はどのくらいかかりますか。クレジットカードは使用できますか。

A.流産手術は保険適用となりますので、2~4万円(3割負担)ほどです。染色体検査を行う場合は流産手術費用約2~4万円(3割負担)と染色体検査費用約1万円(3割負担)で約3~5万円ほどです。1度目の流産では染色体検査は保険適用外となり、 検査のために行う手術も保険適応外となりますので、合計220,000円の費用がかかります。クレジットカードもご利用いただけます。

診察時間 / 9:30~19:00

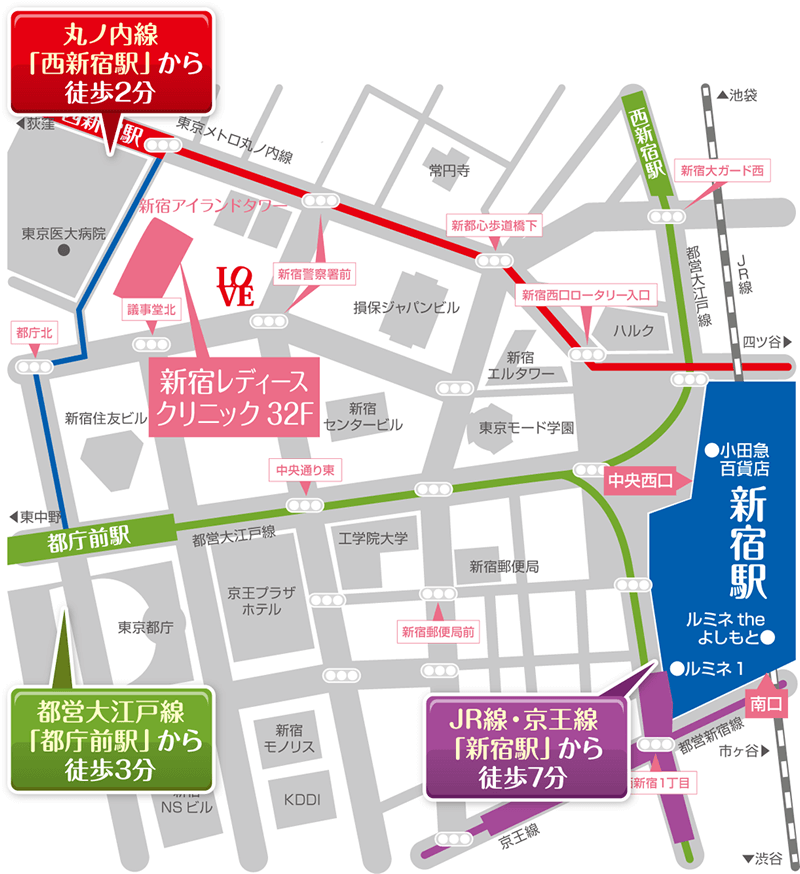

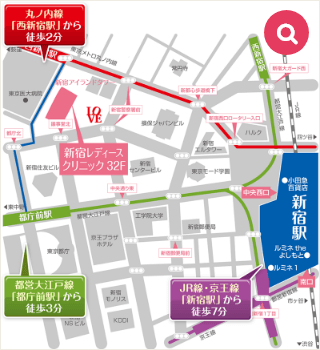

JRほか各線「新宿駅」より徒歩数分圏内

クリックで拡大地図を表示します